ゼミ(研究室)紹介

ゼミでは、さまざまな専門を持つ教員と、関心の近い仲間たちとともに、自分の研究テーマを深めていきます。それぞれのゼミでどのような活動が行われているのかは、Topicsでも随時紹介していきますが、ここでは2年生の終わりにどのゼミに所属するかを決めるために行われる「ゼミ・オリエンテーション」の資料を紹介します。

PICK UP!ゼミ紹介

医療心理研究室 / 五十嵐友里先生

臨床心理学に関する論文を読み、自らも研究を計画実践します。

| 先生に聞いてみました! |

|---|

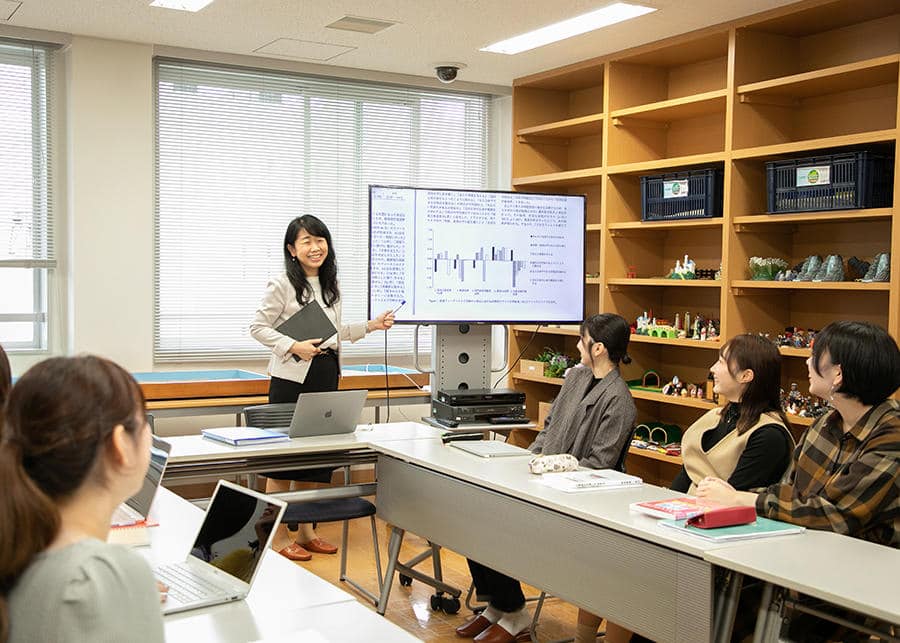

| Q1.ゼミの研究・活動内容は? |

| A1.1、2年生では心理学の基礎をたくさん学ぶ、いわば「インプット」の時期です。大学生活の後半になる3、4年生は「アウトプット」の比重が徐々に大きくなっていきます。 つまり、自らの興味や関心を大切にしながら調べて他の人と共有したり、自分の知りたいことを元に研究の計画を立ててデータをとり、そのデータから分かることを他の人に理解できる形で発信するということです。ゼミでは、興味のある研究論文を読むこと、研究活動の実践をすることで、これまでの「インプット」を生かした「アウトプット」を進めていきます。 |

| Q2.どんな学生に向いていますか? |

| A2.みんなで一緒に学ぶ中で、心理学を学ぶことがおもしろいなぁ、楽しいなぁ、役立つなぁとより感じられるようになると思います。 心理学が好きな人はぜひご一緒して、心理学の素晴らしさを一緒に味わい、もっと生活に展開していきましょう。 また、ゼミでの活動を通して、人と協働すること、一緒に何かを作り上げること、考えをカタチにする力、人に伝える力、発信するマインドを育みます。これらは社会のどんな場面でもかならず皆さんを助けてくれる力です。自分の考えや気持ち、同時に相手の考えや気持ちも大切にしながら、社会で活躍したいと考えている人はぜひみんなで取り組みながら成長しましょう。 |

| ゼミ生に聞いてみました! |

|---|

| Q1.ゼミのいいところは?雰囲気は? |

| A1.柔らかい優しい雰囲気のゼミで、やるべき時はみんなで切磋琢磨しながら取り組んでいます。 積極的な人、協調性のある人が多く、自分に足りないものをゼミの時間で沢山気付かせてもらえます。 誰一人として置いていかれてしまうことはなく、グループ活動を通して、ゼミの仲間と協力する力が身に付き、共に前に進むことができると感じています。 |

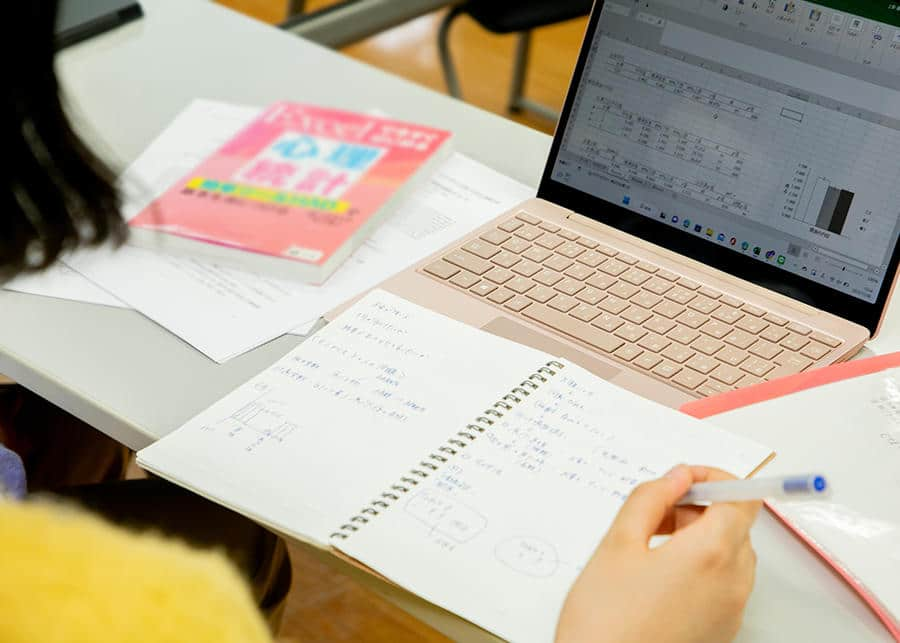

| Q2.取り組んでよかったことは? |

| A2.興味のある心理学やテーマを1人ずつシェアして、興味が似ている人同士でグループに分かれてそのテーマに沿った論文を1つ決めて読み解いたことです。 みんなの興味が、被る部分はあっても人それぞれで面白いなと思ったのと、「論文を読んで理解する」ことの大変さと面白さを体感しました。何より、仲間と協力して時間をかけて読んでみて、この研究では何を調べて何が分かったのか、ということを少しずつ紐解いていけたことが、苦戦しましたが達成感がありました。論文を読むことで自分の興味や関心の幅も広がったと感じています。 |

ゼミ一覧

| ゼミ一覧 | |

|---|---|

| 学校保健研究室 (青栁千春先生) |

【ゼミナールの概要】 私の専門は、「学校保健」です。主に、健康課題を抱えた子どもの支援における養護教諭と教職員・関係機関等との連携・協働についての研究を行っています。 養護教諭は、学校教育法第37条において「児童の養護をつかさどる」ことを職務とした教育職員です。海外では、一般的に看護師がスクールナースとして配置されており、「保健室の先生」という概念はありません。 そこで、ゼミナールⅠでは、日本独自の職種である「養護教諭」の専門性、役割、機能、求められる能力などについて学修を深め、養護教諭の職の魅力を探っていきます。ゼミナールⅡでは、各自が設定した研究テーマに取組みながら、研究の進め方、方法、結果や考察について発表したり、意見交換をしたりする場を積極的に設けることで、プレゼンテーションスキル、コミュニケーションスキルを育めるようサポートしていきます。 「学校保健」「養護教諭」「子供の健康支援」に関する課題の解決へ向けて、一緒に探究していきましょう。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 心理統計研究室 (井上俊哉先生) |

【ゼミナールの概要】 ゼミナールⅠでは,数多くの論文を読むことを通じて,興味深い問題を発見し,適切な論証の方法を学びます(統計学の学習を含む)。 参加者全員が交替で主担当を務め,主担当のリードのもと,全員で論文を読み解いていきます。 最初のうちは難しさを感じるかもしれませんが,次第に読み解き方がわかってくるはずです。 皆さんには、興味を持てる対象を探すために行動すること。自分自身に期待することを期待します。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 睡眠行動科学研究室 (岡島義先生) |

【ゼミナールの概要】 私の専門は「睡眠行動科学」「認知行動療法」で,(1)人の眠りを科学的に検証すること,(2)よりよい睡眠を得るための行動変容を科学的に検証しています。 睡眠は,人が生きていくなかで欠かせない活動の一つですが,その睡眠が乱れることによって, 集中力や学力の低下,不安・抑うつ気分の増加,痛みなどの身体症状の悪化,衝動性・多動性の増加など,多くの問題が生じます。 現在は,医療,福祉,教育など分野を問わず,睡眠という観点から,ヒトの健康や幸福を追求することを目指しています。 教員一人が持っている知識は限られたものです。授業で与えられたことだけをこなすのではなく,自ら積極的に考え,調べ,議論してほしいと思います。 皆さんの可能性は無限大ですので,これからの成長がとても楽しみです。にもかかわらず,自ら「限界」を設定してしまうのはとてももったいないことだと思います。 失敗を恐れず,自分の中で「限界」を決めず,新しいことにどんどんチャレンジしてください。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| カウンセリング研究室 (杉山雅宏先生) |

【ゼミナールの概要】 <目標> (1)カウンセリングとは何かをより深く、より広く学習できるようになることを目指します。 (2)カウンセリング(とくに、学校カウンセリング)の実際を理解できることを目指します。 (3)心理テスト等からの自己探求を通して自己実現の一助とすることを目指します。 <内容(予定)> (1)前期:①「カウンセリングの定義」「カウンセリングの主な技法」等についての復習をします。 ②自己理解を深めるために、様々な心理テスト等を通じ、自分についての理解を深める活動をします。 コミュニケーションを円滑にする秘訣を知る、対人関係を改善するヒントを得る等、自己実現の一助となる学習活動をしていきます。 (2)夏季休暇中:グループによる調べ学習(テーマは「いじめ」「不登校」などを予定しています)を行っていただきます。後期の学習につなぐための知識を十分に養っていただきたいと思います。 (3)後期:①学校生活の中で行う学校カウンセリングについて、「問題解決的カウンセリング」「予防的カウンセリング」「開発的カウンセリング」の具体的実践例について学びます。 ②戸惑いや迷いを抱きながらも学校で学ぼうとする子どもたちと、子どもを前に学校と教師のあり方を見つめ、実践した教師の歩みを学校カウンセリングの視点から学びます。 ③「いじめ」「不登校」などの文献研究、ケーススタディ、ディスカッションを行い、卒業論文に向けた計画を具体化できることを目指します。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 臨床心理研究室 (福井至先生) |

【ゼミナールの概要】 卒業研究は、各自のペースで卒業研究を進めていきます。 また、福井研究室がどのような研究をしてきたかについては、「福井至著 図説認知行動療法ステップアップ・ガイド 金剛出版」を、章ごとにゼミ生に発表してもらい、理解していってもらいます。 「図説認知行動療法ステップアップ・ガイド」には、高齢者の認知行動療法、パーソナリティー障害への認知行動療法、パニック性不安うつ病への認知行動療法、 VR エクスポージャー法、肯定的気分の認知行動モデル、管理職のうつ予防法、SE のうつ予防法、看護師のメンタルヘルス向上といった内容が含まれています。 つまり、治療法としての認知行動療法の研究と、予防に関する認知行動療法がこれまでの研究です。 心理学の基礎的な知識、心理検査法や調査法の知識などの授業を履修し、卒業研究をしていくうえで必要な、知識と技術を身につけていってください。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 健康心理研究室 (三浦正江先生) |

【ゼミナールの概要】 <目標> (1)心理学に関する研究論文の講読を通して,心理学に関する概念や理論,研究法や統計的手法の用い方を理解する。 (2)グループ研究の実施を通して,実際に心理学に関する研究を行うスキルを習得する。その中で,問題解決スキルや協同する力を身に着ける。 (3)ゼミの全活動を通して,意見交換やディスカッションを行うコミュニケーションスキル,プレゼンテーションスキル,協同する力を養う。 <内容(予定)> (1)前期:数名で 1 つの研究論文を講読し,発表する。各発表に対して,質疑応答およびディスカッションを行う。 (2)夏休み:3 年生から大学院生までの合同メンバーでゼミ合宿を行う。 (3)後期:数名でのグループ研究(質問紙調査,実験など)を行う。年度末に実施される三浦ゼミ研究発表会でグループごとに研究発表を行う。 勉強は楽しく取り組むことが一番重要だと思っています。仲間と助け合いながら,少しずつ難しい課題にチャレンジしていきましょう。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 医療心理研究室 (五十嵐友里先生) |

【ゼミナールの概要】 医療心理研究室では、下記の3つを理念として掲げています。 「心理学と日常生活をつなげる」 「心理学を日常生活にいかす」 「心理学を通して医療と社会に貢献する」 そこで、ゼミでは主に1点目と2点目を目指した学びに取り組みます。 心理学は一生役に立つとても有益な学問です。どんどん学びと身の回りの事象を結びつけて理解を深め、心理学を学ぶ楽しさや醍醐味を一緒に経験しましょう。 積極的な意欲を持って主体的に仲間とともに取り組むことを期待します。 あまり気負わずに、みんなで一緒に分からないことも知り得たことも共有しながらともに進んでいきましょう。 また、上記の理念に掲げたように、心理学の学びを日常生活の中でも振り返り、関連を考えながら学びを深めて下さい。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 社会心理研究室 (石井 国雄先生) |

【ゼミナールの概要】 様々な社会的事象が私たちの態度・行動に及ぼす影響について,社会心理学の立場から研究する方法を学びます。私自身の研究関心は社会的認知で,特に偏見・ステレオタイプ(とくにジェンダー)を研究対象としています。 3年次ゼミナールⅠでは,研究のための基礎作りをしつつ,実際の研究を体験します。前期では,社会心理学の主要理論や最新の知見を学術論文の講読を通して学んだり,研究法・統計法をデータ解析の演習を通して学びます。後期では,グループに分かれ,各自の関心にそって調査・実験計画を立案・実施し,その後,データの分析,報告を行うという研究の一連の過程を体験します。こうした学修を通して,自分自身の関心を明確にし,4年次ゼミナールⅡでの卒業研究で扱う準備をしていきます。 教員も含め,新しい現象,新しい研究方法に挑戦していきたいと思います。一緒にがんばりましょう。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 発達臨床研究室 (温泉美雪先生) |

【ゼミナールの概要】 当ゼミでは認知行動療法を理論的背景に持ち,地域社会において人々が自分らしく満ち足りた生活を送るための支援を共に考えていきます。私の専門は神経発達症です。神経発達症の特性のある方に対してどのような支援がなされているのかに疑問を持ち,その疑問を存分に解消してください。神経発達症の他にも,認知行動療法が対象とする不安の高い方やひきこもり状態にある方など,あらゆる支援ニーズの理解に努めていきます。 ゼミ生の方には,卒業後に心理学を学んだことを活かしてもらいたいと思っています。そのため,卒業論文では世の中に起きている事象に眼を向けてテーマを選び,実証的な検討を行い,社会的課題の解消に役立つ考察を導きだしていきます。 「教育とは,学校で学んだことを一切忘れてしまった後になお残っているもの。そして,その力を社会が直面する諸問題の解決に役立たせるべく,考え行動できる人間を育てること」-アインシュタインはこう述べています。こうした教育の役割を少しでも果たせたらと思います。ゼミでの出逢いを大切にし,目の前の課題に地道に取組み,共に切磋琢磨していけたらと願っています。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 学校看護研究室 (沢田真喜子先生) |

【ゼミナールの概要】 子どもの健康と養護教諭や学校保健の機能について,看護学の視座をもって捉え,解のない問に挑み,粘り強く「何が可能か」という実現可能性を探る探究的な姿勢を自分らしく積み重ねて欲しいと考えています。 そこで,研究の問い-リサーチ・デザイン-理論-手法といった研究の方法論,研究と理論と実践とのつながりについて理解することを目指します。また,健康は,人と環境と相互作用するため,保健医療政策や教育政策とその背景を理解したり,政府機関等による調査データ等も確認したりしながら,子どもの健康に影響する諸要因について検討します。 問いを分析する,言葉一つひとつの意味を吟味する,問いを分類する,論を組み立てるといった思考の枠組みは,ただ一つの正解探しをするのではなく,他者(先行研究や既存の資料等との応答も含みますが)との知恵を集結しながら,よりよい解を一人ひとりが判断すること,この繰り返しによって学習されると考えています。そして,前提を問い直し,常に開かれたアプローチで挑戦する主体(あなた)と,そのプロセスを共に進める仲間との相互行為を大事にしながらゼミ活動を進めていきます。 【教員紹介】 詳しくはこちら |

| 看護学研究室 (小山裕子先生) |

【ゼミナールの概要】 本ゼミでは、学生が自らの興味や関心をもとにテーマを設定し、調査・分析・考察を通じて探究する力を養うことを目的としています。研究経験のない学生でも安心して取り組めるよう、問いの立て方から調査の進め方、情報の整理・分析、考察に至るまで、研究の基本的なプロセスを丁寧に指導します。特に、日常生活に密接したテーマを扱いながら、各自の関心に応じた探究活動を支援します。 私の専門は臨床看護学であり、自身の研究テーマとして、患者のヘルスリテラシーに関して、医療情報の理解と活用の重要性について考察を深めています。この視点を活かし、ゼミでは特に「情報の信頼性を見極め、活用する力」を養うことを重視しています。文献の批判的読解や、情報の取捨選択・活用方法についても、実践的に学べる機会を提供します。 ゼミ活動を通じて得られる知識やスキルは、養護教諭をはじめとする多様な職業や社会生活においても活かせる力となることを目指しています。 【教員紹介】 詳しくはこちら |