| 令和6年度(2024年度)後援会ドリームプラン奨学金 採用 |

|---|

発達障がい児へ効果のある遊びの探求

健康科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2年 M.A. K.M. M.S.

子ども支援学部 子ども支援学科 2年 I.K. S.N. H.N. M.Y. Y.A.

(所属・学年は活動当時のもの)

はじめに

私たちは、東京家政大学後援会ドリームプラン奨学金をいただき、発達障がいがある子ども(以下、発達障がい児)を対象にイベントを開催し、様々な遊びの効果を探求する機会を得た。以下に今回の活動内容と考察を報告する。

活動内容

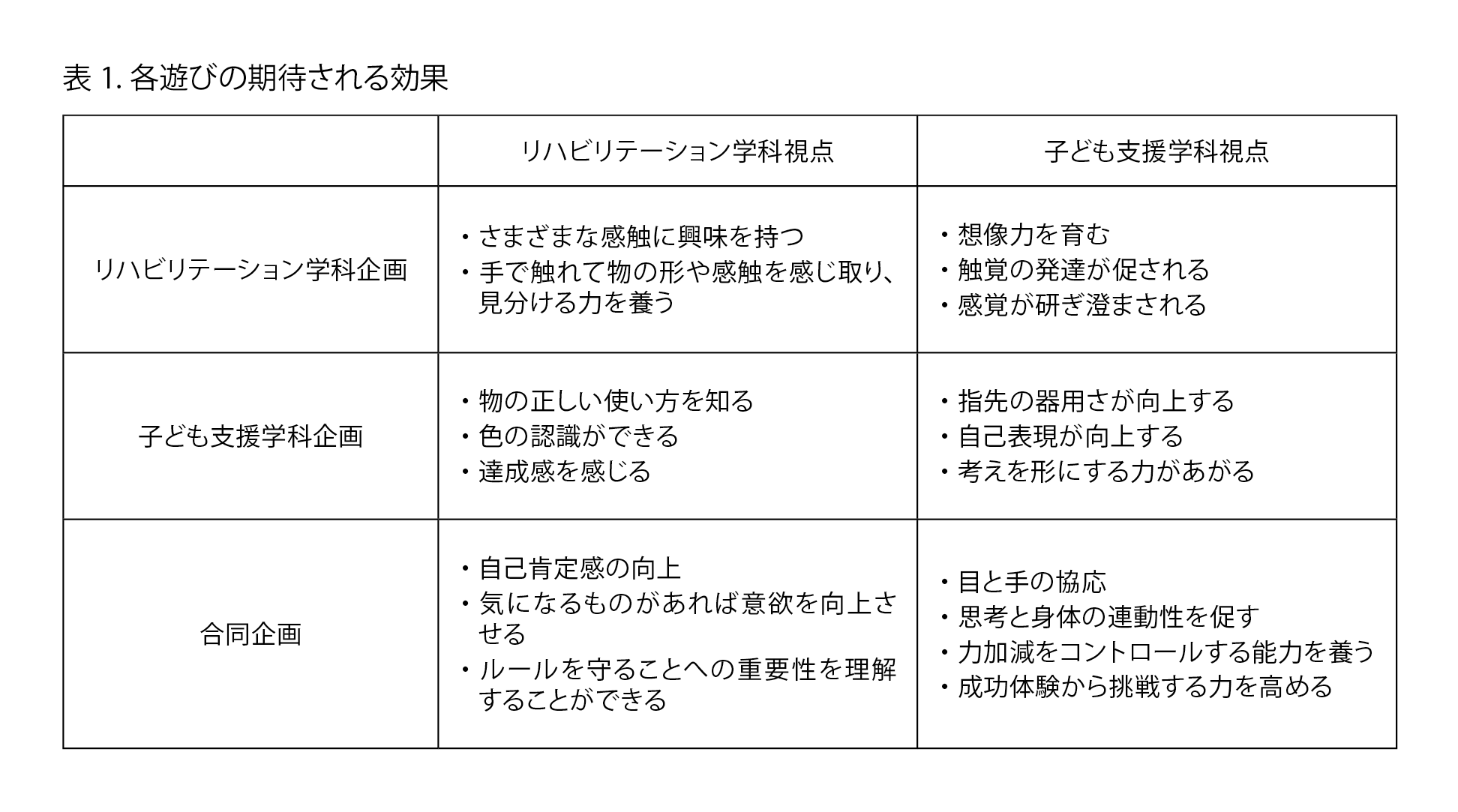

これまでの大学における学びをもとに、発達障がい児に効果があると考えられる遊びと期待される効果を検討した。検討の結果、リハビリテーション学科企画の遊び、子ども支援学科企画の遊び、合同企画を計画し、各遊びの期待される効果を整理した(表1)。

イベントは、「あきまつり」の名称とし、11月24日(日)13:00~15:00に、東京家政大学内の児童発達支援事業所わかくさで開催し、2歳から7歳の子ども13名が参加した。

実際の子ども達と遊びを通した触れ合いによって、発達障がい児に効果のある遊びについて分析した。

考察

1.リハビリテーション学科

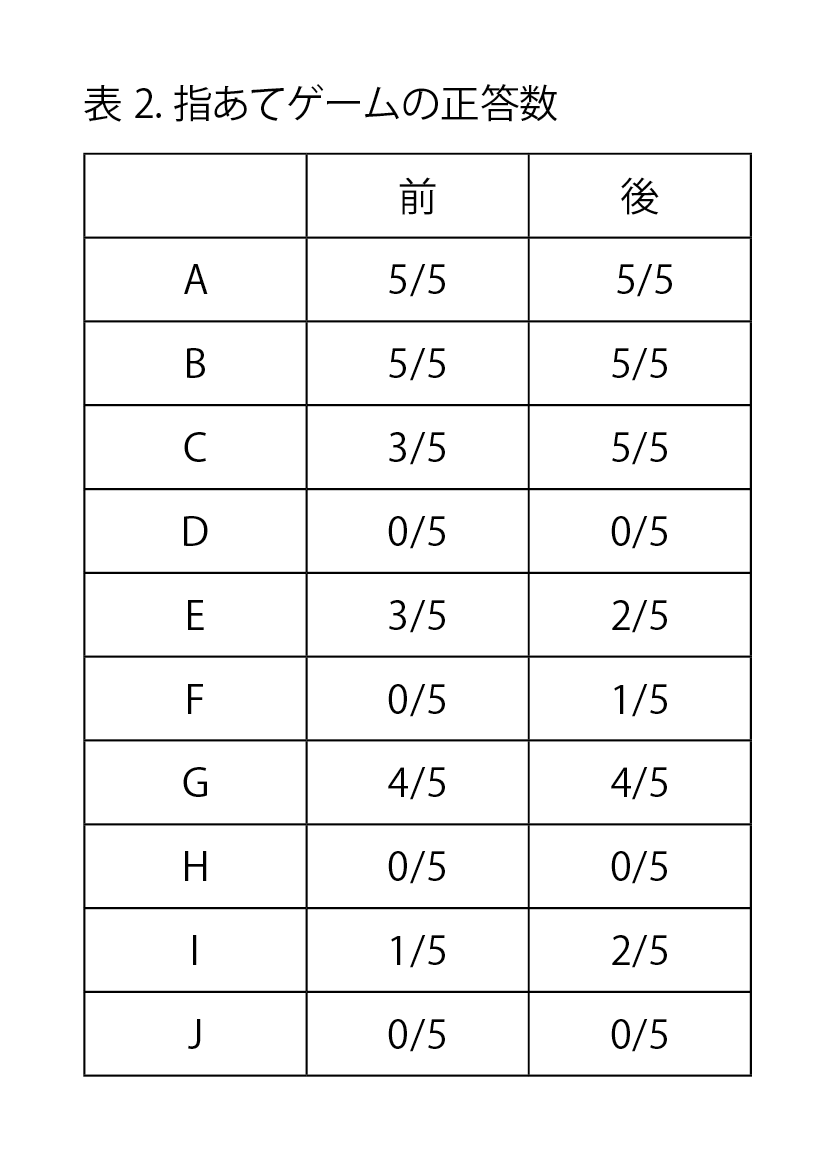

感触や硬さの異なる4種類のスライムや粘土を用意し、自由に触り、混ぜてもらった。また、遊びによって手指の触覚識別機能が改善するかを検証するために、遊びの前後で指あてゲームを行った(表2)。

遊びの前から全問正解できた子、正答数の向上が見られた子、正答数の変化が見られなかった子の3パターンが見られた。

正答数の向上が認められたのは3名であった。感覚遊びを行ったことで手指の触覚識別機能が向上したのではないかと考えられる。

遊びの前から全問正解できた子は2名認められた。感覚遊びを始める前から全問正解しており、元から触覚識別機能が良好であり向上が見られなかったと考えられる。

正答数の変化が見られなかったのは6名であった。この要因には、周りで他の企画を行っていたため注意が散りやすかったことが影響したと考えられる。また、触覚識別機能を高めるための時間が十分に取れなかった可能性も考えられる。

加えて、3名は指あてゲームの実施自体が難しかった。机に事前にスライムなどをおいていたため興味が遊びに向いてしまったことが影響したのではないかと考えられる。また、子ども2名が隣同士になる設定で遊びを行い、隣の子に注意が向きやすくなったことも影響したと考えられる。

今回の結果を踏まえて、リハビリテーション学科の視点で考えた効果の一つである「様々な感触に興味を持つ」は子どもたちが自ら楽しんで触って遊んでくれたので、期待していた通りの結果が得られた。一方で「手で触れて物の形や感触を感じ取り、見分ける力を養う」は、できた子、できなかった子がいて結果としては判断しきれなかった。しかし、正答数の向上がみられた子もいたので、もっと多くの子どもに遊んでもらうと期待通りの結果が得られたのではないかと考えられる。

2.子ども支援学科

色画用紙を破いたり好きな大きさを選んだりし、それを自由に貼り、紅葉やブドウを作ってもらった。 貼る時にはのりを使って貼ってもらった。のりの感触が苦手な子には筆を用意して対応した。

物の正しい使い方を知るという効果については、筆を使い、のりを塗り広げている様子や、のりがついた面を下に置けるようになった様子がみられ、この効果は活動に参加した全員に効果があったと考えられる。

色の認識ができるという効果については、各自自分の好きな色を選び、意図的に色を選んでいる様子がみられたため、この効果についても活動に参加した全員に効果があったと考えられる。

一方で、達成感を感じるという効果については、子ども自ら「おしまい」と言い、用意していた紙を貼りきらず、活動を終わらせている様子が見られたため、この効果は活動をした全員には効果がなかったと考えられる。

指先の器用さが向上するという効果については、紙をちぎる時に紙に切り込みを入れたところ、子ども自身で紙をちぎることができるようになる様子や、のりがついた面を下に置くようになった様子がみられたため、この効果は活動に参加した全員に効果があったと考えられる。

また、自己表現が向上するという効果と考えを形にする力についても、紅葉を制作する際に、子どもによってちぎり方に違いが見られたり、ちぎったものを自ら貼る場所を考え貼る様子が見られたりしたため、これらの効果は活動に参加した全員に効果があったと考えられる。

3.合同企画

段ボールで作った的を用意し、倒れたら果物が見えるよう仕掛けを用意した。その的に向かってゴムボールを投げてもらうという形のボーリングを行った。

活動に参加した全員に効果があったと考えられるものには、気になるものがあれば意欲を向上させる効果、力加減をコントロールする能力を養う効果、成功体験から挑戦する力を高めるが考えられた。果物が隠れていることを伝えると好きな果物を探そうとする様子や、繰り返し行うことでボールの威力が上がる様子、的から近い位置で的を全て倒すことができた子が遠い位置から的を倒すことに挑戦する様子などがみられたため、効果があったと考えられる。

一方で、今回の活動で十分に効果を確認することが難しかったものとして、自己肯定感の向上、ルールを守ることへの重要度を理解すること、目と手の協応を促すこと、思考と身体の連動性を促す効果が考えられた。その理由としては、子どもによって様々な行動や様子が見られ、同一のルール通りにふるまうことを引き出しにくかったことや、今回の活動のみで効果を確認することが困難な内容であったことなどが考えられる。

今後は、今回の探求を活かし、活動の企画から準備、実施、検証までをより丁寧に行っていきたい。

謝辞

本企画の趣旨に賛同し参加していただいたお子様とご家族に心より御礼申し上げます。

また、会場の提供や参加者の募集、当日の運営にご協力いただいた児童発達支援事業所わかくさの齋藤浩子施設長、西村直子先生、職員の皆様と、参加者の募集にご協力いただいた附属みどりケ丘幼稚園の本村真弓園長、職員の皆様に御礼申し上げます。最後に、本企画に携わってくださったリハビリテーション学科作業療法学専攻の東恩納拓也先生、理学療法学専攻の米津亮先生に深く御礼申し上げます。