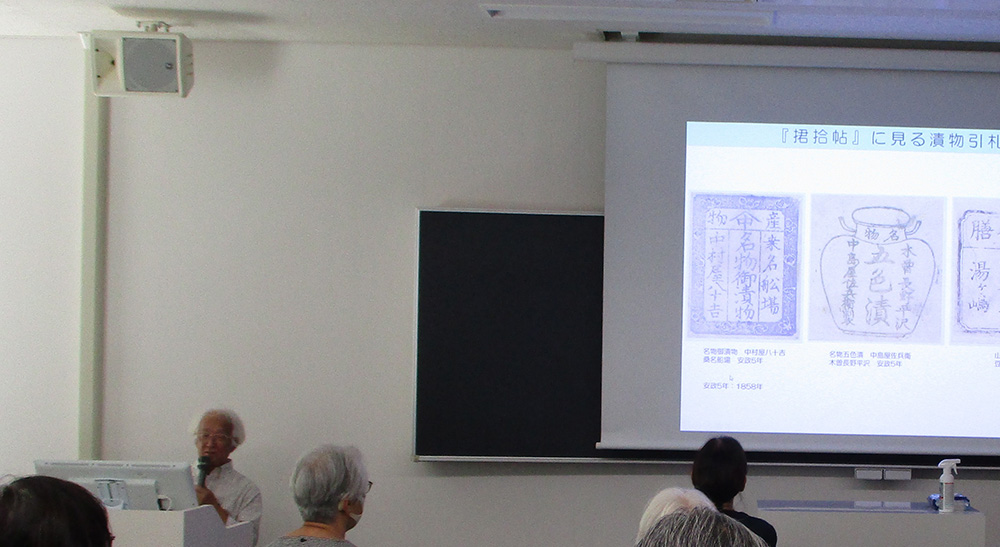

No.9 江戸の漬物 ~天保のベストセラー料理本『漬物塩嘉言』を紐解く~

講座詳細

東京家政大学 板橋キャンパス

※詳細な教室などはお申し込み確定後ご連絡いたします。

10/17(金)

※予備日は10/31(金)

13:25~14:55

なし

作成したプリントをお配りします。

講座概要

江戸時代後期は、さまざまな料理本が出版された時期です。天保7年に出版されたベストセラー料理本の一つ、『漬物塩嘉言』には64種類の漬物の作り方が記載されています。沢庵漬、浅漬、糠味噌漬、梅干など、現在でも多く食されているものもあれば、雷干瓜(かみなりぼしうり)、捨小舟(すてをぶね)など、ほとんど知られていない漬物もあります。また、その頃には、「小田原屋」や「河村屋」(現在も続いている)など、漬物を商う店も出現します。江戸では、練馬大根を使った「沢庵漬」が盛んに作られるようになります。講座では、『漬物塩嘉言』の著者である「小田原屋主人」についても掘り下げていきたいと思います。

主なテーマ・ポイント

- 漬物の歴史

- 『漬物塩嘉言』と漬物

- 『漬物塩嘉言』と小田原屋主人

- 練馬大根と沢庵

講師プロフィール

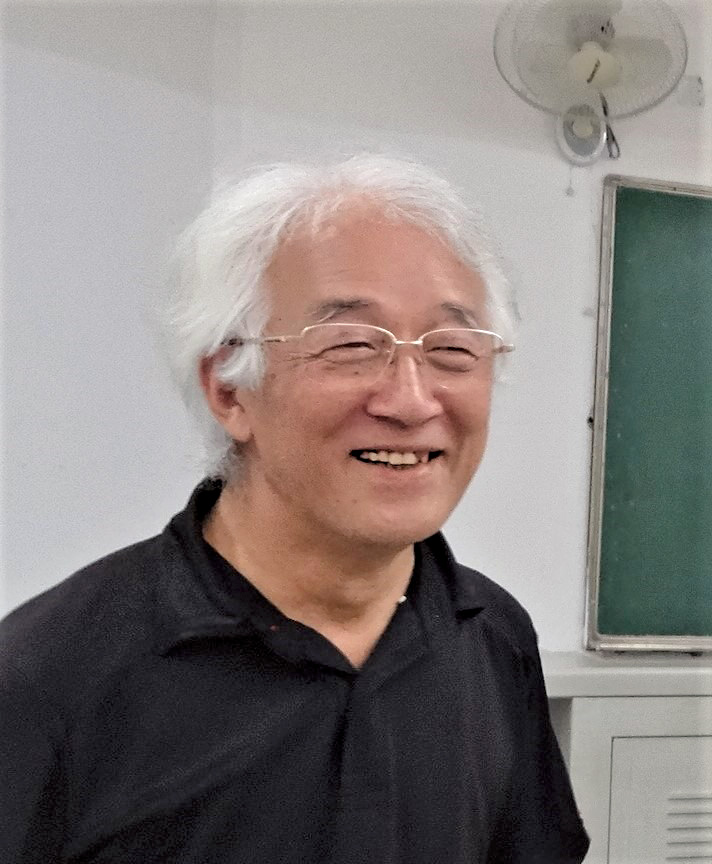

宮尾 茂雄(みやお しげお)

【教育・学術】

中国四川大学食品学院客員教授・四川大学錦江学院客員教授など。

【社会活動】

全国漬物検査協会会長、東京都食品認証委員、フードスペシャリストなど。

【専門分野】

食品微生物学、発酵食品、食品衛生。

【著書】

「食品微生物学ハンドブック」、「漬物の機能と科学」、「漬物入門」、「つけものの絵本」など多数