学環の概要

学環コンセプト

社会をリ・デザインする

将来の変化を予測することが困難なVUCAと呼ばれる時代では、実社会の課題をデジタルで解決できるモデルを作ることが求められています。

社会デザイン学環では、デジタルスキルを活かし、企業や自治体での体験的な学びを通して「現場からより良い社会をリ・デザイン(再構築)する」力を身につけます。

社会デザイン学環の特徴

社会デザイン、プロジェクト・マネジメント、デジタル・デザイン、——これらは、これからの社会を支える重要な領域です。社会課題に向き合い、その解決に取り組む力。注目される「デザイン思考」の力。実習や企画を通して培う実践的なスキルとマネジメント能力。これらの力は、どの業界・分野に進んでも求められる、普遍的な能力です。

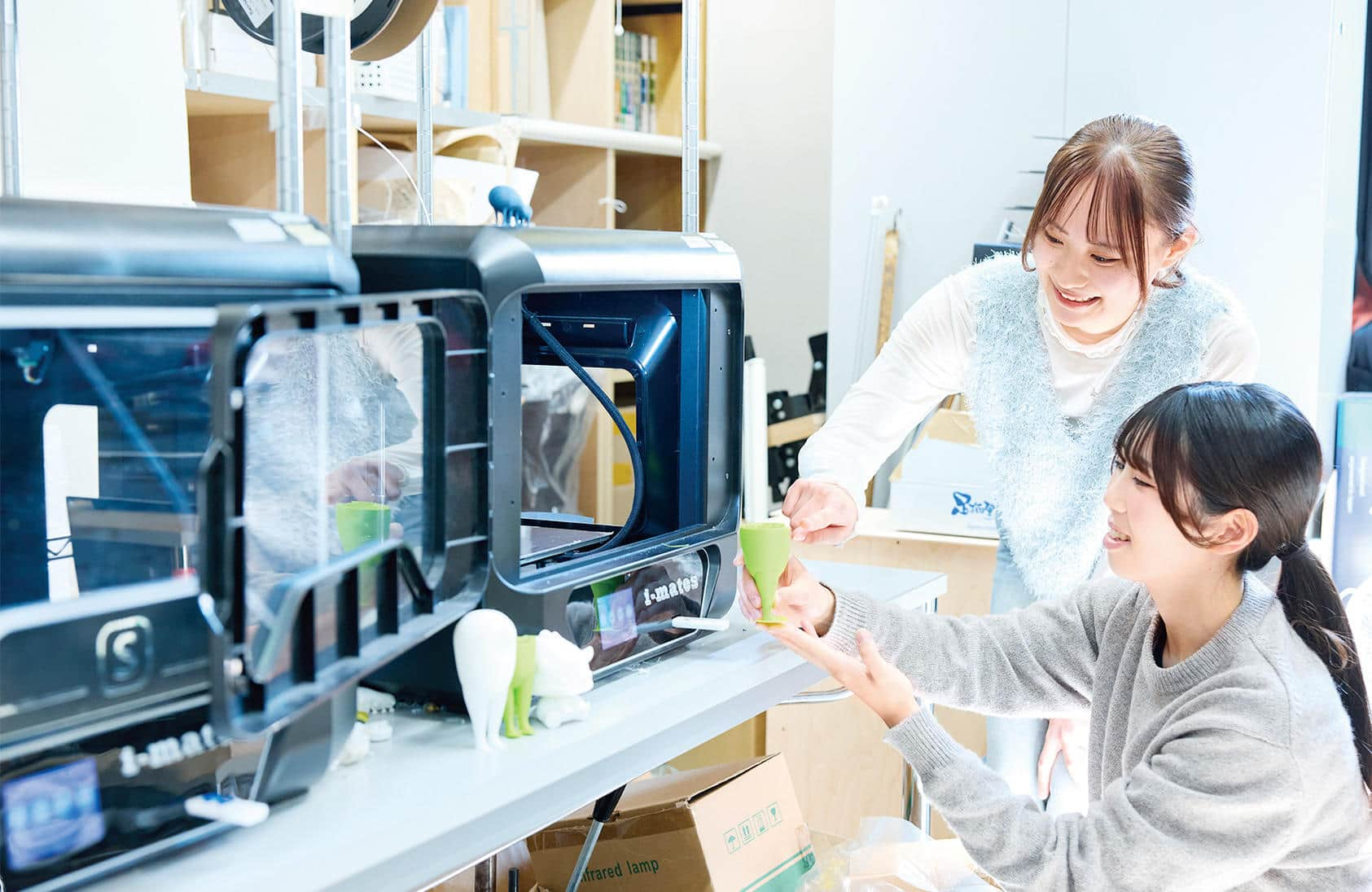

東京家政大学の社会デザイン学環では、企業や地域社会との連携を通して、こうした力を実践的に身につけることができます。最大の特長は、3Dプリンターやデジタル加工機を活用しながら、アイディアを形にしていける環境が整っていること。

社会とつながりながら、自分の可能性を広げる。未来を創る力を、ここで育ててみませんか?

3つの特徴

学際的に3つの領域を学ぶ

「手を動かして発想する」をモットーにアクティブ・ラーニングをおこない、社会デザイン、プロジェクト・マネジメント、デジタル・デザインという3つの領域を軸に幅広く学際的に学びます

提携した実習先で実践的に学ぶ

3領域の学びをもとに企画の立案・提案を目指して、提携した実習先でプロジェクト学習(PBL)をおこない、プロジェクト・マネジメントを実践します。実習を重んじ、企業、自治体、地域などの現場で、さまざまな人と関わり合いながら、ジェネリック・スキルを身につけます。

新設スタジオでデジタル技術を身につける

3Dプリンターやレーザー加工機などを活用し、企画の立案・提案に役立つ試作品を制作できるデジタル技術を身につけます。これにより、手を動かして発想でき、表現の幅が広がります。

社会デザイン学環でできること

- 企業や自治体での体験的な学び(PBL)で、実社会とかかわります。

- プロジェクトを円滑に進めるスキルや企画の立て方を学びます。

- 手を動かし、試作物を活用して、企画を練ります。

- 社会デザインの考え方を学び、社会を創りなおす構想力を育みます。

学びのフィールド

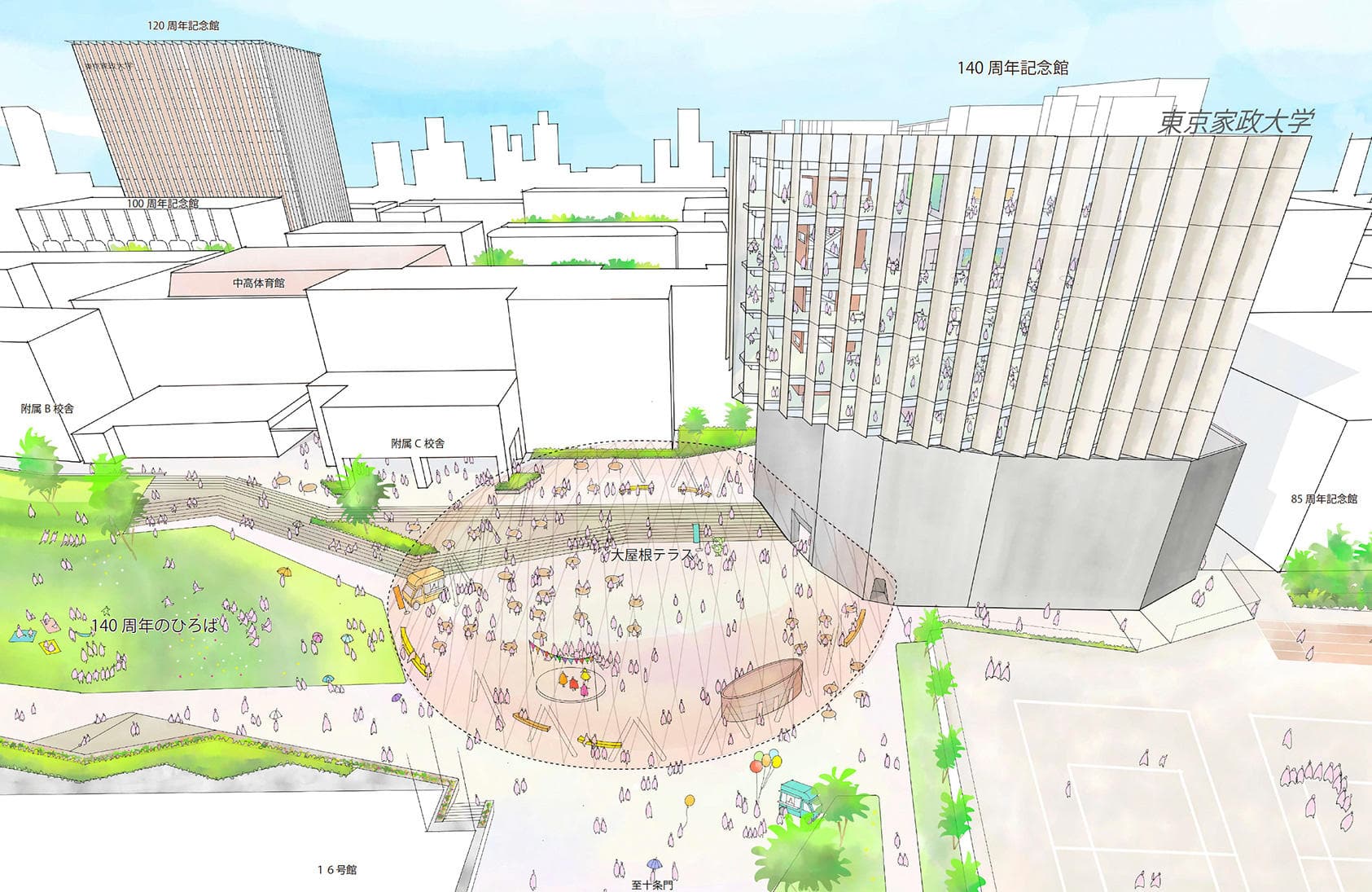

2026年に完成予定の140周年記念館。

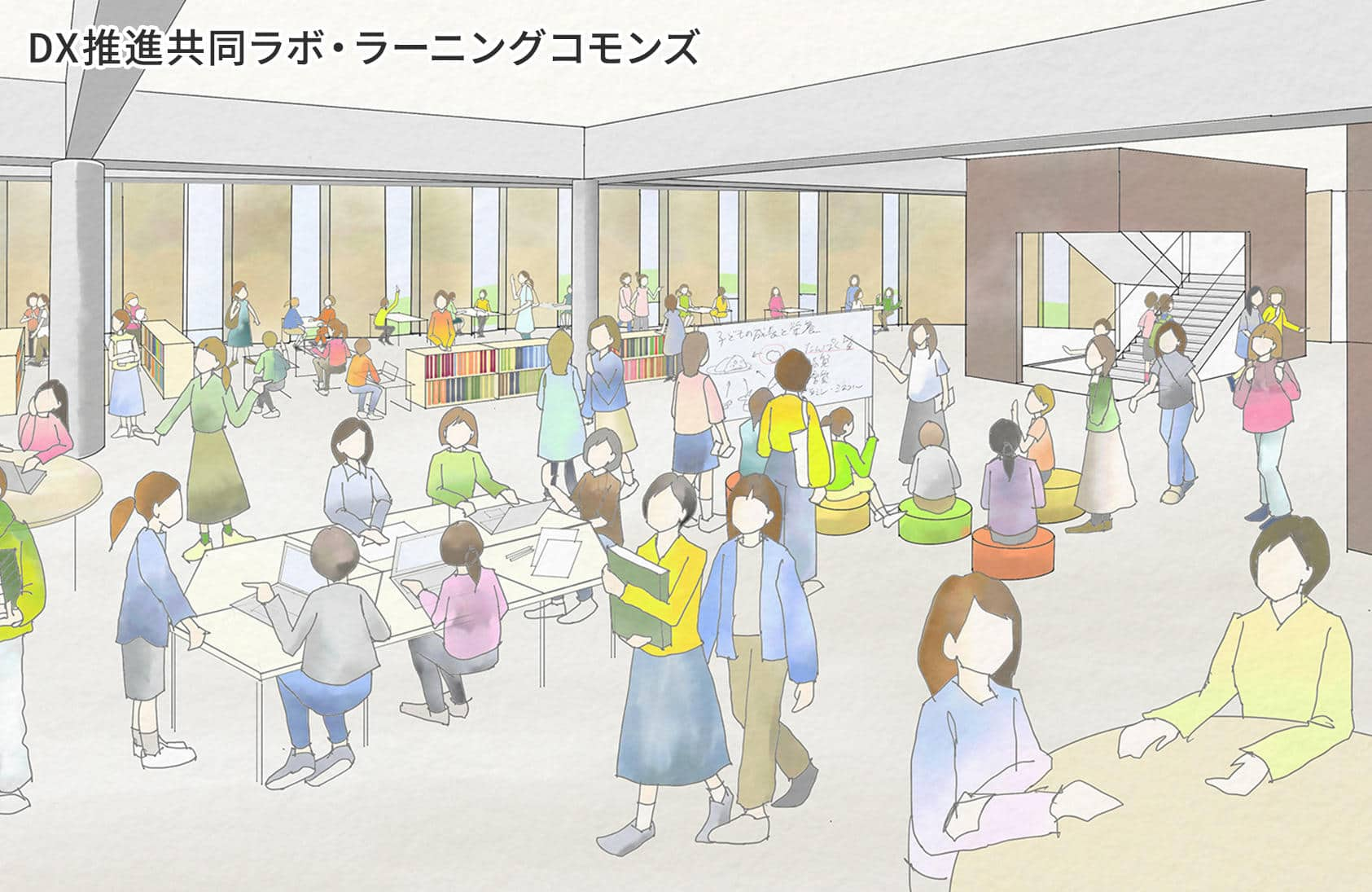

3Dプリンターやレーザー加工機など、社会課題解決プロジェクトを支援するデジタルクリエーションフロアや、動画や音楽などのコンテンツ制作ができる共創スペース、学生が自由に使えるラーニングコモンズなど、最先端の環境で先進的な学びに取り組むことができます。

人材養成・教育研究上の目的

様々な社会資源・社会的インフラを活用して社会的包摂に取り組み、企業・自治体・地域をリ・デザインできる素養を持った人材を育成します。