カリキュラム・実習

専攻の特色・ポイント

児童学専攻

児童学専攻に設置された「子ども理解研究」「児童学特別演習A〜D」(「ミュージックパフォーマンス」「保育(遊び)環境デザイン」など)「児童学特別講義 A〜D」(「インクルーシブ保育」「子どもと文化」など)を通して、質の高い保育を学び、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格取得のための学修を高度なレベルで行います。

カリキュラムチェックリストカリキュラムツリー

育児支援専攻

育児支援専攻に設置された「育児支援研究」「育児支援特別演習 A〜D」(「人をつなぐコミュニケーション技法」「病児のケアと親子のサポート」など)「育児支援特別講義 A〜D」(「世界の子育て支援」「保育カウンセリング」など)を通して、現代的なテーマを幅広く学び、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格取得のための学修を高度なレベルで行います。

カリキュラムチェックリストカリキュラムツリー

授業内容

児童学専攻

保育の造形実技B

モノをつくる手、モノをみる眼。子どもたちの「つくる」と「かく」を想像力豊かにのばしていくための方法を、具体的につくったり、かいたりしながら、楽しく学びます。子どもは、おもしろくなくては、始まらないのです。実技は苦手な人にとって、辛いこともありますが、おもしろく思う心は苦手を乗り越えてしまいます。

音楽パフォーマンス(児童学特別演習A)

子どもたちと音楽活動を行う保育者としての音楽的資質を高めるために、歌にある意味を理解した上での言葉を大切にした歌唱活動、子どもたちの歌のリズムニュアンスを獲得するためのリトミック演習、またその身体表現活動、子どもたちのための歌づくり、さらにその演奏演習などをおこないます。

子どもと文化(児童学特別講義D)

絵本を中心に「子どもと文化」を歴史的にふり返ります。絵本や幼年文学など、声を通して乳幼児に届けられる文化体験が子どもに及ぼす影響を多面的に学び、絵本体験の意義を考えることで、子どものための文化に内在する現代的課題を追究します。

子ども理解研究

子どもを理解することは保育の要です。障がいの有無に関わりなく、すべての子どもが充実した園生活を送るために、保育者はどのように子どもと向き合い、その心を理解したらよいのか、具体例や受講者自身の体験を通して考えます。

育児支援専攻

育児支援研究

なぜ人は育児をするのか、親であるとはどういうことかについて検討し、「ケアすること」や「支援」とは何なのか、支援の楽しさと難しさについても考えます。子育てとその支援の本質について学んでいきます。

地域子育て支援の企画と運営(育児支援特別演習B)

地域や社会全体で子育てを支え子育てが楽しくなる取り組みや提案を考え、発想法・情報収集術・PR・マネジメント(運営)など企画に関する基本的な考え方を体験的に学んでいきます。

在宅保育

家庭訪問保育(ベビーシッター)について具体的なイメージを持つことができ、今日的な意義や課題を理解できるよう、保育所等での集団保育との違いに着⽬しながら学んでいきます。この学びは、集団保育の場での保育や子育て支援においても、きっと役立つことでしょう。

保育カウンセリング(育児支援特別講義C)

保育者や心理職が行う保育カウンセリングについて,両者の共通点・相違点を整理した上で,保育者の専⾨性を活かした保育カウンセリングについて学びます。さまざまな事例をとりあげ,保護者支援において大切なことを学生が能動的につかみとれるよう授業を展開していきます。

4年間のスケジュール

学内施設紹介

キャンパス内の幼稚園やナースリールーム等の附属施設と連携し、実習を行うことができます。

みどりヶ丘幼稚園

キャンパス内にある幼稚園型認定こども園。学生は、子どもたちの様子を身近で観察、学修することができます。

ナースリールーム

0〜3歳未満の乳幼児を保育。資格取得のための実習や見学実習などの受け入れも行っています。

児童発達支援事業所 わかくさ

わかくさグループは昭和41年に児童学科教授の跡見一子先生が本学児童学科有志の学生を募り障がい児の保育を開始したことから、その精神は引き継がれています。保育実習やボランティア、授業などで、児童学科・保育科と連携し、共に学生を育てています。

森のサロン

0〜3歳の子どもとその家族が集まる地域の子育て広場。子ども向けのイベントなども行われます。

ピアノ教室

幼稚園教諭、保育士に欠かせないピアノの伴奏技術の練習も、空き時間などを利用して行えます。

ミュージックラボラトリー

専用に開発された電子ピアノを40台設置。ヘッドホンとマイクを使用した個別指導が受けられます。

学外施設紹介

加賀保育園(板橋区認可保育所)

本学が保育の研究や教育の成果を地元加賀地区へお返ししたいとの思いで、緑伸会が設立した板橋区の認可保育園です。自然豊かな周辺環境で、子どもたちがのびのび過ごしています。保育実習やボランティア、授業などで、児童学科・保育科と連携し、共に学生を育てています。

加賀のこども(板橋区認可保育所)

本学が保育の研究や教育の成果を地元加賀地区へお返ししたいとの思いで、緑伸会が設立した板橋区の認可保育園です。比較的新しい園で、室内の保育環境・設備も魅力的です。保育実習やボランティア、授業などで、児童学科・保育科と連携し、共に学生を育てています。

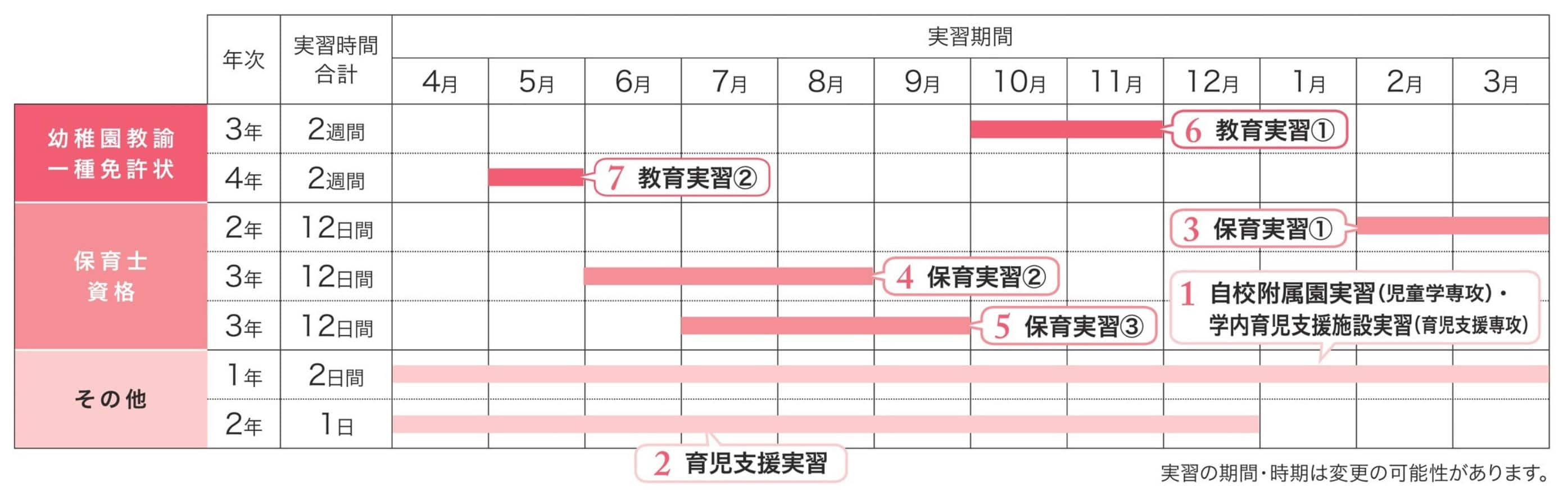

実習内容

幼稚園教諭・保育士の免許・資格取得のための実習

| 実習内容 | |

|---|---|

| 1. 自校附属園実習(児童学専攻) 学内育児支援施設実習(育児支援専攻) 1年(通年)2日間 |

子どもと保育ふれ、児童学の学びの基礎を築く 大学敷地内にあるにみどりが丘幼稚園やナースリールーム等で子どもの保育にふれ、新しい気づきや今後深まる学習への意欲を育てていきいます。 |

| 2. 育児支援実習(育児支援専攻) 2年(4月〜12月)1日間 |

子育て支援とは何か、実習を通して具体的に考える 子育ての仲間を見つける場のひとつである「地域子育て支援拠点」での実習を通して、 子育て支援とは何かについて考えます。 |

| 3. 保育実習①(主に私立保育所) 2年(冬)12日間 |

はじめての保育所実習 園生活に参加しながら子どもの姿や保育者の関わりを観察・記録して学びます。 手遊びや絵本の読み聞かせなどを子どもと一緒に楽しむ経験もします。 |

| 4. 保育実習②(児童福祉施設) 3年(6月または夏)12日間 |

はじめての施設実習 保育士資格を取得すると、保育所だけでなく児童福祉施設で働くこともできます。主に乳児院・児童養護施設・母子生活支援・障害者支援施設などの施設で実習します。 |

| 5. 保育実習③(主に公立保育所・児童福祉施設[選択]) 3年(夏)12日間 |

初回の経験を生かしたうえでの2回目の実習 前回の実習経験をもとに、保育所では自ら計画した保育を準備・実践します。児童福祉施設では、さまざまな学習目的に応じた実習を行います。 |

| 6. 教育実習①(幼稚園・認定こども園) 3年(秋)2週間 |

園の教育的役割について理解する 子どもと保育者との生活の中に身を置いて、園で育つ子どもの姿を観察します。また、園の役割や職務内容についても全般的に学びます。 |

| 7. 教育実習②(幼稚園・認定こども園) 4年(春)2週間 |

幼児の育ちを支えるために必要な技術を定着させる 保育に関する専門性を有する保育者になるために必要な資質・能力を身につけるとともに、保育者としての情熱を養い、保育を創造することを体得します。 |

学科の取り組み

学科独自の教科書

児童学科では、複数の所属教員が協力して児童学科の授業を想定したオリジナルテキストを作成し、専門的で実践的な教育を展開しています。また、実習用ルーブリックを活用した実習評価票、電子実習日誌、事後学習シートなどを開発し、児童学科ならではの学習支援をおこなっています。

[第2版] 尾﨑 司 (著, 編集)