東京家政大学健康科学部の平田恵介講師らの研究グループは、split-belt treadmill(ベルト速度が左右で異なる特殊なトレッドミル)を用いた歩行適応課題において、歩行対称性の獲得が脳から筋肉への神経制御(皮質脊髄路活動)と関連することを示しました。

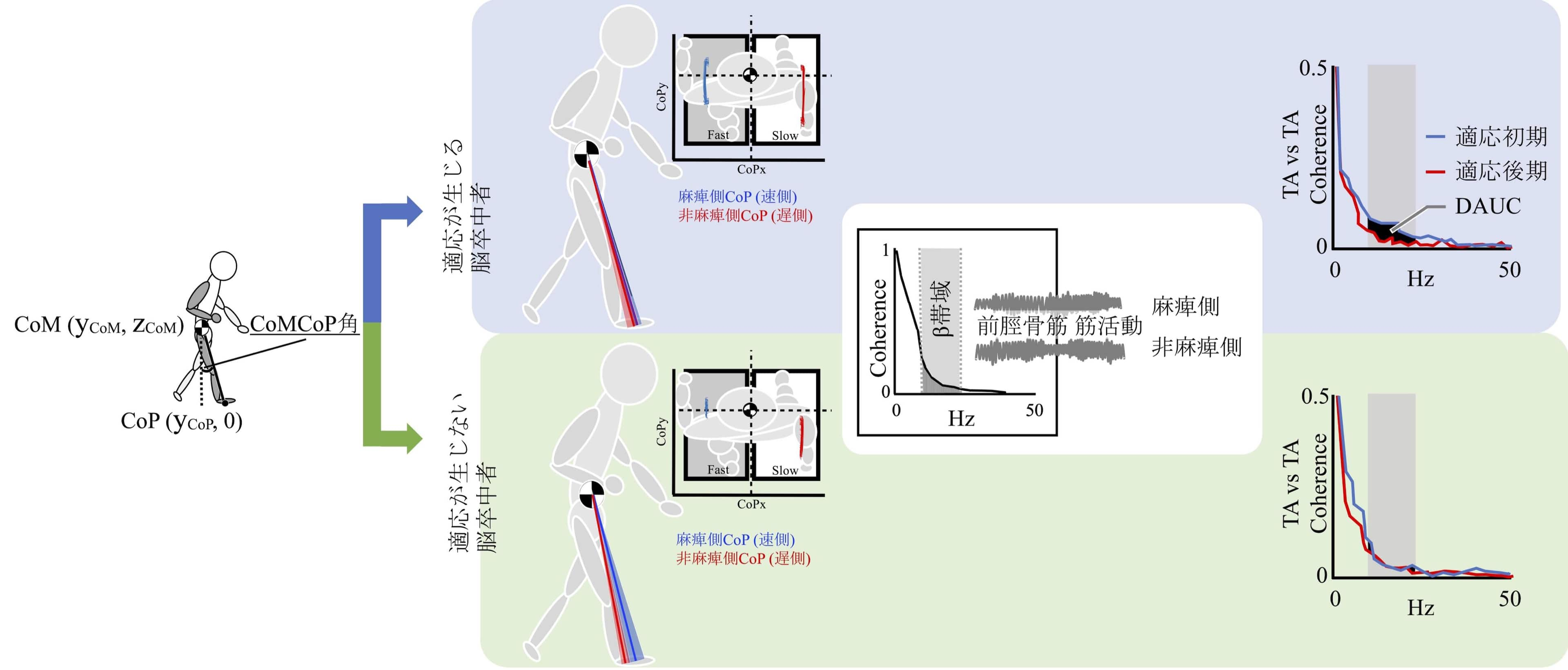

本研究は、脳卒中者22名を対象に、歩行中の体幹と足部の力学的関係を示す新しい指標「CoM-CoP角度(重心と足圧中心のなす角度)」と、筋活動の神経的な同期性を評価する筋間コヒーレンス(筋間の周波数同期)を解析することで行われました。その結果、CoM-CoP角度の対称性を獲得できた脳卒中者では、皮質脊髄路の抑制的メカニズムを反映する神経活動変化が確認されました。

これにより、従来よく用いられてきた「ステップ長」や「両脚支持時間」といった時間空間的パラメータでは捉えにくい、神経生理学的な歩行適応の成否を判別できる新しい評価指標が提示されました。成果は2025年2月、米国生理学会の国際学術誌『Journal of Neurophysiology』にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

脳卒中後の歩行は、ステップ長や支持時間の左右差(非対称性)が大きな問題です。これまでのリハビリでは、こうした時間・距離パラメータの対称化が歩行改善の指標とされてきました。しかし、これらは体幹や下肢全体のダイナミクスを十分に反映していない可能性がありました。

研究グループは、「CoM-CoP角度」(体幹重心と足圧中心の関係角度)が、歩行中の安定性や力学的協調をより直接的に示すと考え、脳卒中者のsplit-belt適応課題に応用しました。

【研究成果の概要】

対象:脳卒中者22名

方法:split-belt treadmill(患側脚を速いベルト、健側脚を遅いベルト)を用いて歩行適応課題を実施。

評価:

歩行指標:CoM-CoP角度、ステップ長、両脚支持時間

神経活動指標:両側前脛骨筋の筋間コヒーレンス(β帯域:10-35 Hz)

結果:

CoM-CoP角度で対称性を回復した群のみ、歩行適応中に左右前脛骨筋間コヒーレンスが有意に低下していた。

ステップ長や支持時間で分類した群では、神経活動変化との関連は見られなかった。

このことから、 "CoM-CoP角度の対称性" が脳由来の歩行適応を反映する鋭敏な指標であることが明らかになりました。

【今後の展開】

本研究は、歩行リハビリテーションにおいて「どの歩行指標を治療目標に据えるべきか」を再考させる重要な成果です。今後は、

CoM-CoP角度を基準としたリハビリ評価法の臨床応用

脳刺激や装具介入と組み合わせた適応促進プログラム

転倒予防や効率的歩行獲得につながる新たな治療法

への発展が期待されます。

【論文情報】

掲載誌:Journal of Neurophysiology

論文タイトル:Does achieving gait symmetry during split-belt adaptation reflect corticospinal involvement in stroke survivors?

著者:Keisuke Hirata, Hiroki Hanawa, Taku Miyazawa, Keisuke Kubota, Moeka Yokoyama, Naohiko Kanemura

掲載日:2025年2月(オンライン先行公開)