東京家政大学健康科学部の平田恵介講師、大分大学福祉健康科学部の萬井太規講師らの研究グループは、「歩行開始時の障害物またぎにおける動的バランス制御」をテーマに、3〜16歳の子どもと若年成人を比較することで、子ども特有のバランス戦略を明らかにしました。

本研究では、運動開始前に身体が自動的に行う予測的姿勢調節や動的姿勢安定性を詳細に解析し、障害物をまたぎながら歩き始めるという複雑な課題における年齢差を検証しました。その結果、子どもは成人に比べて予測的姿勢調節の開始が遅れ、振幅が大きい一方で、左右方向の動的姿勢安定性をより大きく確保する「保守的な安定戦略」をとることが明らかになりました。

これらの成果は、発達期におけるバランス制御の理解を深めるとともに、小児リハビリテーションや転倒予防の新たな介入法開発に役立つことが期待されます。研究成果は、国際学術誌『Journal of Biomechanics』に2025年8月12日付でオンライン掲載されました。

【研究の背景】

歩行開始は、静止立位から最初の一歩を踏み出す複雑な動作であり、安定した姿勢制御が不可欠です。特に障害物をまたぎながら歩行を開始する場面は、通常の歩行開始よりも高い安定性と協調性が求められます。

成人に関してはこれまで多くの知見が蓄積されてきましたが、子どもにおける発達的特徴や、障害物をまたぎながら歩行を開始する場面における安定戦略の違いは十分に明らかになっていませんでした。本研究は、この知見の空白を埋め、発達に伴う動的バランス制御の変化を科学的に解明することを目的としました。

【研究成果の概要】

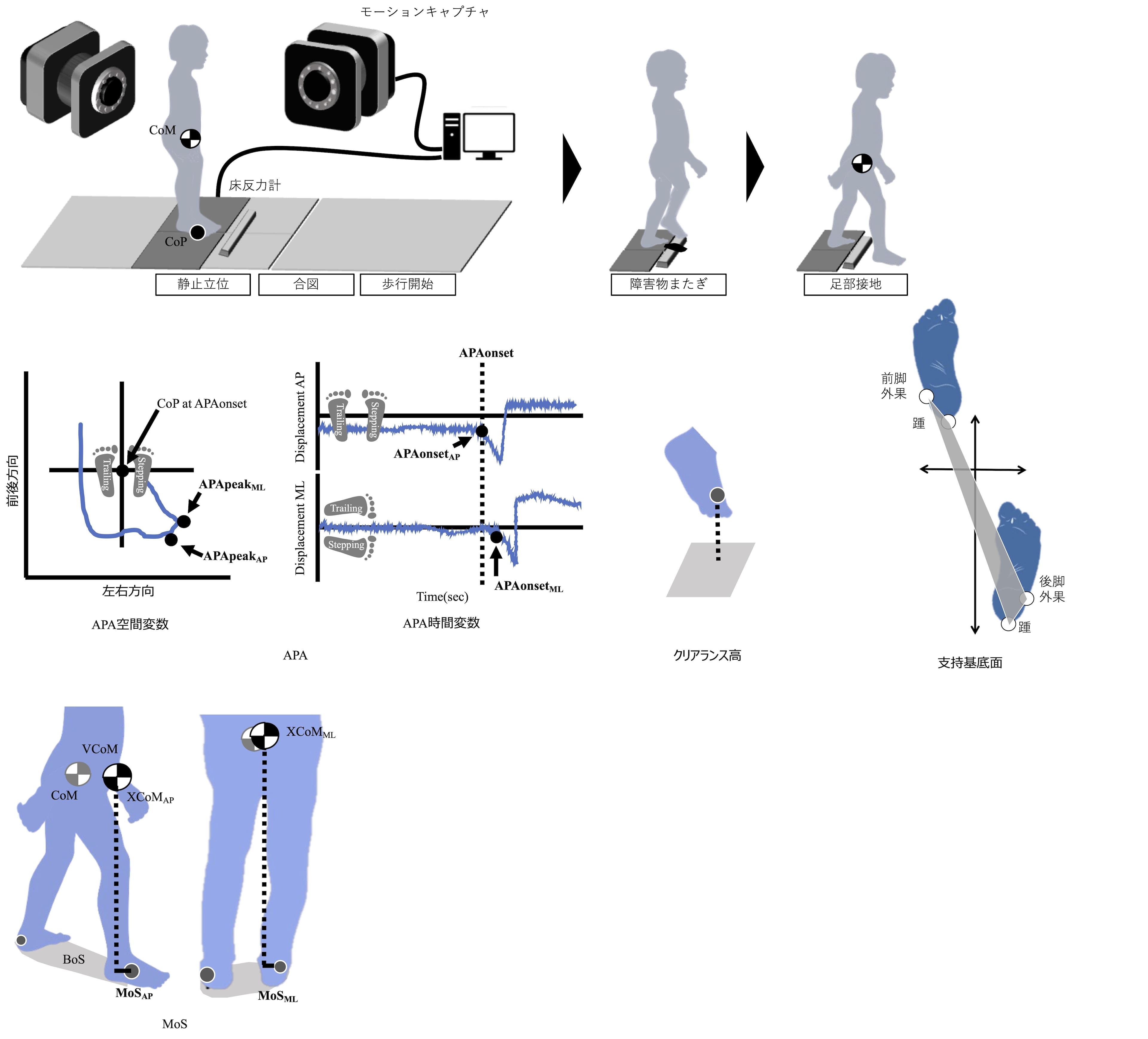

研究には、健常な子ども56名(3〜16歳)と若年成人20名が参加しました。被験者は、床反力計と三次元動作解析システムを用いて、通常の歩行開始と障害物をまたいだ歩行開始を実施しました。予測的姿勢調節の開始時点や振幅、さらに動的姿勢安定性を前後・左右方向で解析しました。

その結果、以下の特徴が明らかになりました。

子どもは成人よりも予測的姿勢調節の開始が遅く、振幅が大きい。

障害物をまたいだ歩行開始時、成人は前後方向の動的姿勢安定性を大きく減少させることで効率的に進行方向へ推進する一方、子どもは左右方向の動的な姿勢の安定性をより大きく確保し、安定性を優先する戦略をとった。

両群とも障害物条件ではステップ長が延長し、課題特有の補償戦略が見られたが、クリアランス高(足が障害物を越える高さ)には年齢差はなかった。

これらの結果から、子どもは未熟な神経運動制御を補うために「保守的な安定戦略」を採用していることが示唆されました。

【今後の展開】

本研究は、子どもが障害物を含む歩行開始課題で示す「安定性優先」の姿勢制御戦略を初めて定量的に明らかにしたものです。これは発達段階に応じたバランス評価や、小児に対する転倒予防・リハビリテーションプログラム設計に重要な示唆を与えます。

今後は、発達障害児や脳性麻痺児を対象とした応用研究や、訓練による予測的姿勢調節改善・動的姿勢安定性強化の効果検証など、臨床的応用への展開が期待されます。

【論文情報】

掲載誌:Journal of Biomechanics

論文タイトル:Dynamic balance control during gait initiation with obstacle crossing: A comparison between children aged 3-16 years and adults

著者:Keisuke Hirata, Takaki Kurogi, Takashi Muchima, Daiju Kinoshita, Haruna Kumano, Ayako Kawabata, Hiroka Ishizaki, Hiroki Mani

掲載日:2025年8月12日(オンライン)

https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112908